Brian, Mickaël et Aïcha ont été détenus dans les centres de détention turcs réservés à l’incarcération des migrants. Absence de soins, non accès à leurs droits et violences physiques de la part des gardiens : tous les trois décrivent des séjours en cellules très difficiles.

Le 23 juin 2021, un incendie se déclare dans le centre de rétention pour étrangers Harmandali d’Izmir, à l’ouest de la Turquie. Très vite, le feu se propage au cinquième étage de l’établissement, et les occupants sont évacués par les pompiers, sauf un. Ce demandeur d’asile syrien de 21 ans meurt dans les flammes. Les autorités, après une rapide enquête, concluent à un suicide. Mais les propos d’un membre du personnel employé dans ce centre, et recueillis par le journal turc SoL, laissent penser à une toute autre cause de la mort.

D’après cette personne, à Harmandali, « presque tous les agents – hommes et femmes – sont racistes et anti-réfugiés ». Obtenir leur attention est si difficile que certains exilés vont jusqu’à se mutiler. « J’ai vu des jeunes réfugiés se casser le bras juste pour aller à l’hôpital », affirme-t-il. Pour cette source anonyme, l’exemple le plus probant de ce mépris envers les migrants est certainement la réincarcération, seule dans une cellule, d’une femme ayant accouché quelques heures plus tôt à la clinique, son bébé devant rester en observation. Et ce, malgré son état de santé – l’exilée avait subi une césarienne – qui nécessitait des soins appropriés.

Selon l’ONG suisse Global Detention Project, les dérives constatées dans le centre Harmandali sont loin d’être isolées. Celles-ci sont même « révélatrices » de la situation qui prévaut « dans le système de détention turc, aggravée par le Covid-19 ».

Face aux arrivées afghanes, la Turquie accélère la construction d’un mur avec l’Iran

Si la Turquie fait partie des cinq pays du monde qui accueillent le plus d’exilés, elle possède aussi l’un des plus grands systèmes de détention liés à la migration. Plus de vingt structures dédiées émaillent son territoire, pour une capacité totale de près de 16 000 personnes, détaille Global Detention Project dans un rapport dédié à la détention des migrants dans le pays. La principale infrastructure de détention pour migrants dans le pays est appelée « removal center ». C’est dans ces centres que la plupart des exilés en situation irrégulière sont enfermés après une interception en mer ou une arrestation sur terre. Ils peuvent également être détenus dans des postes de police ou de gendarmerie.

Ce réseau a été élargi en 2016, année de l’accord controversé entre l’Union européenne (UE) et la Turquie sur la gestion des réfugiés. Depuis cette date, bien plus d’exilés se retrouvent derrière les barreaux.

Pain et riz « en très petites quantités »

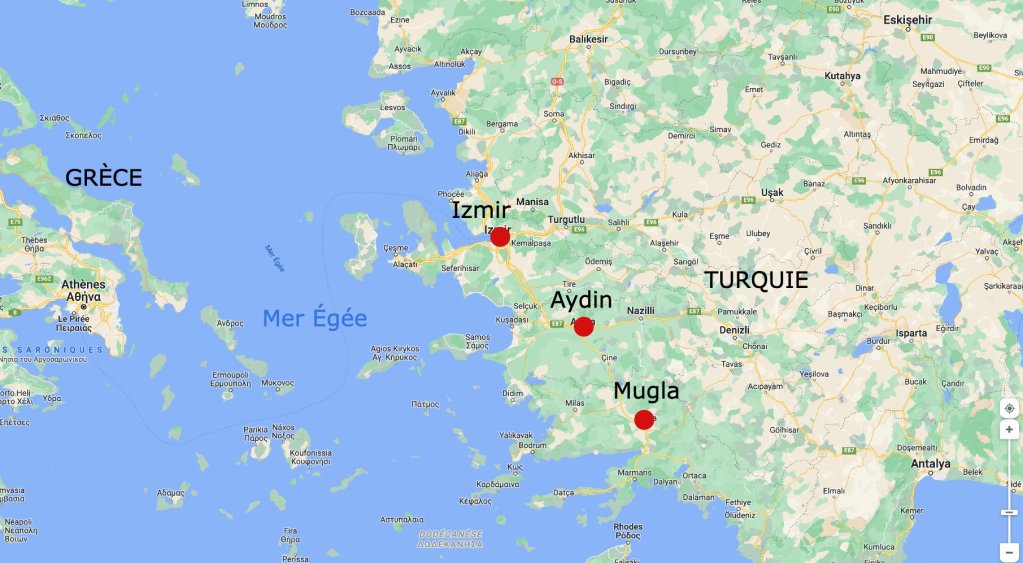

C’est le cas notamment dans le centre d’Aydin, à une centaine de kilomètres au sud d’Izmir. En service depuis 2012, la structure d’une capacité de 564 places a été visitée en 2015 par une délégation européenne. D’après elle, à l’époque, les dortoirs étaient « en bon état, propres, bien aérés », et « chacun avait sa propre annexe sanitaire avec toilettes, douches et lavabos ». L’établissement mettait également à la disposition des détenus, en cas de besoin, une infirmière.

Brian*, un migrant camerounais contacté par InfoMigrants, ne tient pas le même discours. Le jeune homme y a passé plusieurs jours, après une tentative ratée de traversée en mer Égée. D’après lui, les hommes dorment « dans une grande salle, à même le sol, avec des couvertures du HCR [le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU]. Les femmes, dans une salle de prière ». « On mange du pain matin, midi et soir, et du riz, en très petites quantités », raconte-t-il aussi.

Dès leur arrivée, les exilés sont privés de téléphone portable. « S’ils se rendent compte que quelqu’un a gardé le sien, les gardiens le frappe avec leurs matraques ». Par ailleurs, Brian n’a « jamais vu ni entendu parler d’un médecin ou d’une infirmière » dans le centre. Pas de trace non plus de sanitaires jouxtant le dortoir. « On ne va pas aux toilettes quand on veut. Il faut demander la permission. Et les gardiens acceptent quand ça leur chante ».

Turquie : 335 migrants, au total, arrêtés par les autorités en deux jours

C’est aussi après une interception en mer Égée que Mickaël*, centrafricain, a été incarcéré le 5 juin, lui, dans le centre de détention de Mugla, toujours au sud-ouest de la Turquie. « Je suis arrivé un dimanche, avec douze autres personnes qui étaient dans mon canot. Trois jours plus tard, le chef m’a convoqué dans son bureau, à peu à l’écart, dans un container ». L’homme lui demande alors d’écrire son nom et sa nationalité sur une feuille. « Il ne m’a pas cru, et a dit que c’était faux, raconte-t-il. Les cinq gardiens qui étaient là se sont mis à me frapper. J’ai reçu des coups de poing dans le ventre, certains ont commencé à m’étrangler, si bien que j’ai perdu connaissance ».

Pour le réanimer, ses bourreaux lui « jettent de l’eau sur la figure ». Puis ils l’emmènent dans une cellule, à l’isolement. « J’étais là, tout seul, sans avoir personne à qui parler. Je ne savais même pas s’il faisait jour ou nuit. Et pendant tout ce temps, je n’ai pas pu prévenir ma famille ». Après deux semaines dans cette cellule, Mickaël est transféré ailleurs. « J’ai enfin pu appeler mes proches. Quand ma maman a entendu ma voix, elle n’a pas arrêté de pleurer ».

L’isolement des détenus est, d’après Global Detention Project, une pratique courante dans les centres de détention turcs. Dans celui de Harmandali, à Izmir, en guise de punition, les migrants « sont emmenés au soi-disant étage des combattants terroristes étrangers, laissés seuls pendant des heures dans une pièce, menottés dans le dos ».

Une fois sorti de l’isolement, Mickaël a ensuite été intégré dans une autre cellule « fermée à clé toute la journée », avec une quinzaine de personnes. « Je n’ai pas été placé dans le quartier des Africains. Avec moi, il y avait des Pakistanais, des Syriens et des Afghans. On se parlait en anglais, ils étaient gentils avec moi ». Au bout de deux semaines, l’exilé est finalement libéré. « J’ai signé des papiers, en turc, sans rien comprendre. Et je suis parti de cet endroit, où les gens sont victimes de toutes sortes de violences. Là-bas, on traite les gens comme des animaux ».

Tout comme Brian, le jeune homme dit ne jamais avoir bénéficié d’une assistance juridique ou d’un avocat. Les deux migrants ont, à plusieurs reprises, donné leurs empreintes aux autorités et signé des documents, mais aucune information ne leur a été transmise sur leur situation. Selon un rapport du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ce manque d’assistance s’est aggravé depuis la propagation du coronavirus. Pendant la pandémie, le centre de rétention d’Ankara n’acceptait plus, par exemple, aucun avocat après 17h. Et dans la structure de Kirkkale, les demandes d’aide juridique des détenus n’étaient plus transmises au barreau.

Enceinte en détention

Après leurs séjours dans les prisons turcs, Brian et Mickaël sont ressortis libres. Ce dernier a depuis, réussi à gagner la Grèce. Mais Aïcha*, une ancienne détenue du même centre de Mugla, est aujourd’hui à des milliers de kilomètres de là, à Douala, au Cameroun. C’est après son arrestation, fin juillet, en pleine rue, à Izmir, que cette mère de quatre enfants de 38 ans a été emmenée à Mugla avec sept autres migrants.

Aïcha y est restée onze jours. Dans sa cellule, « il n’y avait des lits que pour dix femmes. Les cinquante autres, et moi, on dormait à même le sol ». La jeune femme se souvient avoir eu « très froid la nuit », et surtout « très mal au dos ». Et pour cause, Aïcha était enceinte de plusieurs semaines. L’administration du centre l’avait d’ailleurs autorisée à faire un test de grossesse et une échographie à l’hôpital. Malgré les documents qui prouvaient la présence du bébé, la Camerounaise n’a eu aucun traitement de faveur de la part des gardiens. « Heureusement, une des femmes de la cellule m’avait donné son matelas », se souvient-elle. Au sein du centre, Aïcha n’a pas pu consulter de médecin.

Allemagne : une Éthiopienne enceinte de huit mois est menacée d’expulsion

Un matin, alors qu’elle partait se laver, la jeune femme a entendu son nom, prononcé par un des gardiens. « Je me suis rhabillée et je suis allée dans le bureau. On m’a donné un sac avec mes affaires, mes babouches, et j’ai signé des papiers en turc ». Elle est ensuite conduite « dans un grand bus blanc », sans savoir où il l’emmène, avec dix autres personnes. Le véhicule roule toute la nuit.

Plus de 50 000 personnes expulsées cette année

Ce n’est qu’à l’arrivée à l’aéroport d’Istanbul qu’Aïcha prend conscience qu’elle est expulsée du pays. « J’ai eu un choc, raconte-t-elle. J’ai tout de suite paniqué et pensé à mes enfants. Ce périple, je l’avais fait pour eux, pour gagner de l’argent et leur payer l’école. De retour au Cameroun, comment est-ce que j’allais faire ? ».

Selon le ministère turc de l’Intérieur, un total de 54 475 migrants en situation irrégulière ont été expulsés cette année. Quelque 32 416 d’entre eux étaient des ressortissants afghans, 6 991 des ressortissants pakistanais et 15 068 des étrangers d’autres nationalités. Ces expulsions sont régies par le décret 676 publié en octobre 2016, qui a élargi les motifs d’expulsion des personnes, y compris celles qui sont engagées dans des procédures de protection internationale. Son application a entraîné une augmentation des expulsions d’exilés ces dernières années.